La PRENSA DE Y PARA MUEJRES fue un espacio propicio para el desarrollo de las escrituras de las maestras. Este tipo prensa –como ha advertido Claudia Montero– reúne un grupo amplio de periódicos y revistas producidos por mujeres chilenas entre 1850 y 1950 y su estudio ha significado la apertura de un campo de investigación que es el de la historia de la prensa de mujeres en Chile. En la revisión de esta prensa hemos identificado a maestras ejerciendo como editoras, redactoras y colaboradoras y escribiendo sobre diversos temas (políticos, sociales, educativos y literarios).

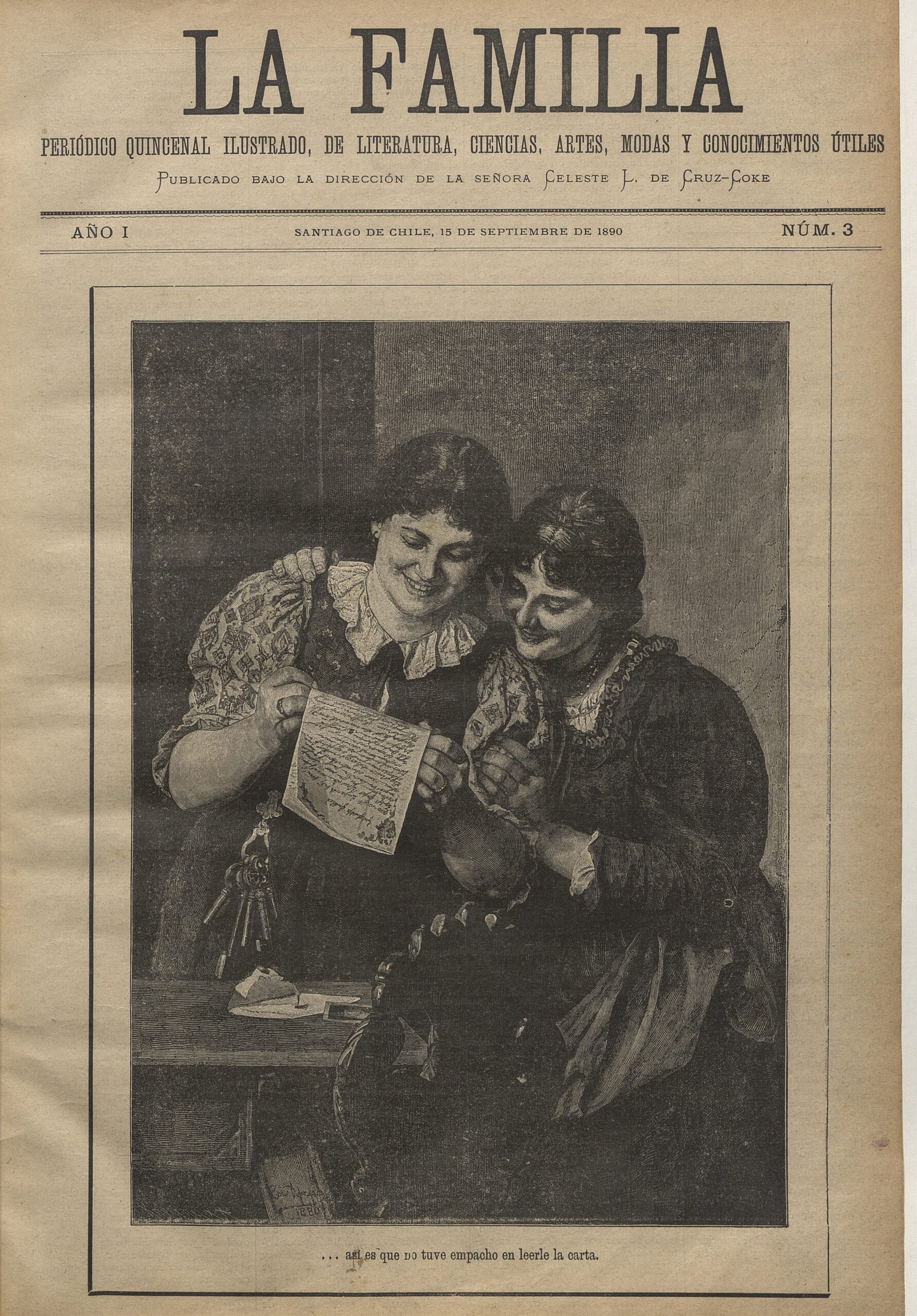

La historia de la prensa de mujeres da cuenta de múltiples iniciativas de mujeres, no sólo vinculadas a la elite sino a diversos orígenes sociales, culturales e ideológicos, que a través de estas publicaciones se pensaron a sí mismas como sujetos sociales con la intensión de expresar una opinión en el espacio público. Además, estas publicaciones tuvieron objetivos variados (literarios, ilustrados, de entretenimiento, empresariales y políticos), y no todas se identificaron como feministas, sino que también fueron conservadoras, católicas y gremiales. La educación como tema de interés atravesó la diversidad de estas publicaciones. Editoras y redactoras reflexionaron sobre la situación de la educación de las mujeres, y lo hicieron para demandar un mayor acceso y cuestionar la exclusión de las mujeres del campo de las letras y la política.

La docencia fue un primer paso –como plantea Claudia Montero– en las carreras de muchas de las mujeres que ejercieron, desde fines del siglo XIX, como editoras y redactoras de prensa. Así lo evidencian los casos de Delfina María Hidalgo, Leonor Urzúa, Amanda Labarca, Gabriela Mistral, entre otras. A pesar de su formación y preparación como profesionales de la enseñanza, estas maestras debieron sortear múltiples prejuicios y dificultades para ingresar al campo cultural. Las escritoras, entre ellas las maestras, sortearon estas dificultades recurriendo a la prensa de mujeres donde pudieron publicar sus escrituras que abarcaron diferentes géneros: poemas, crónicas, folletines, ensayos de género y notas periodísticas. En estos escritos las maestras no solo se remitieron pensar la educación de las mujeres, sino que también fueron la expresión de una sensibilidad literaria y el de un compromiso político para con los procesos sociales de su tiempo. En este sentido, la prensa de mujeres emerge como una forma en que las mujeres, incluidas las maestras, se apropiaron del oficio de escritora.

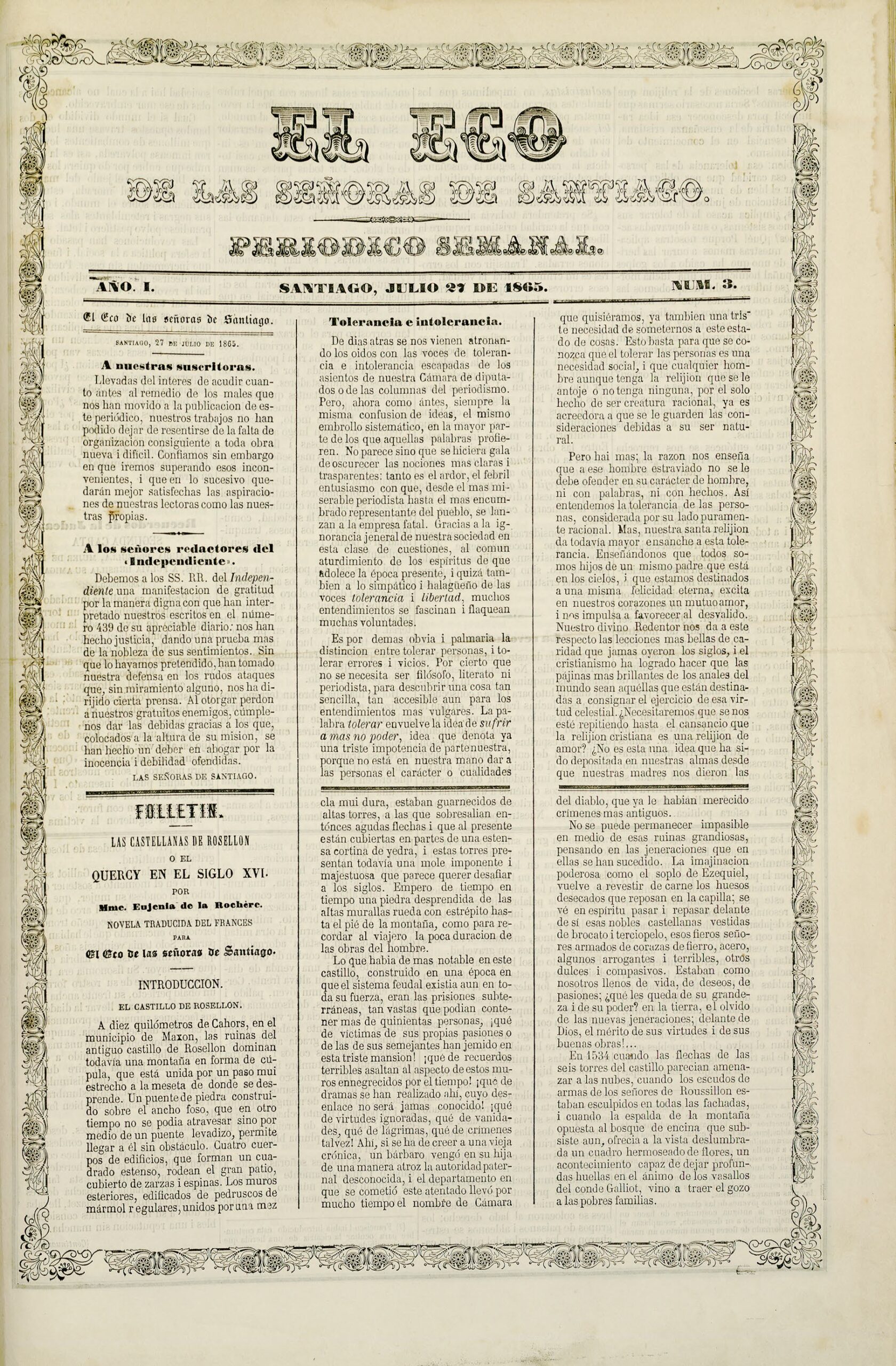

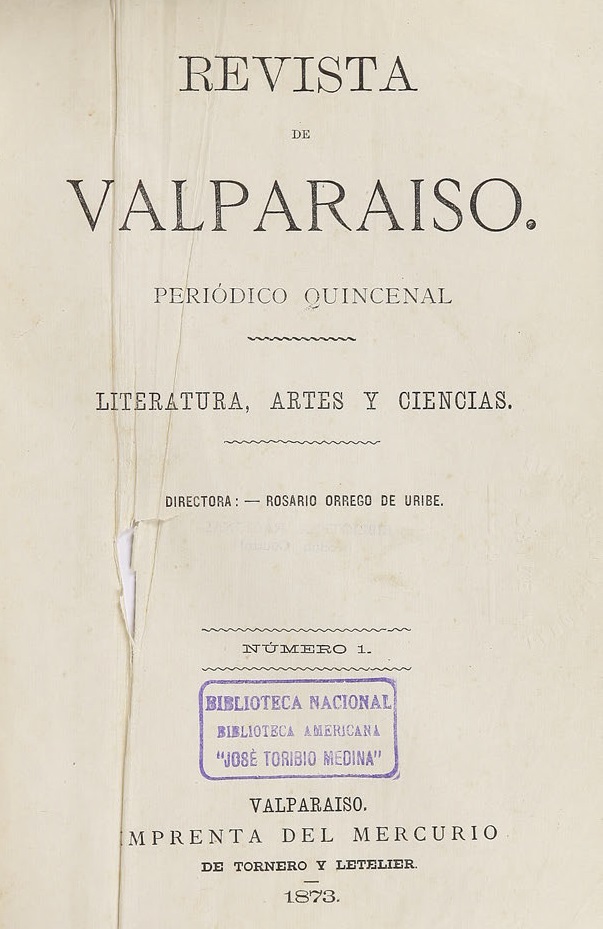

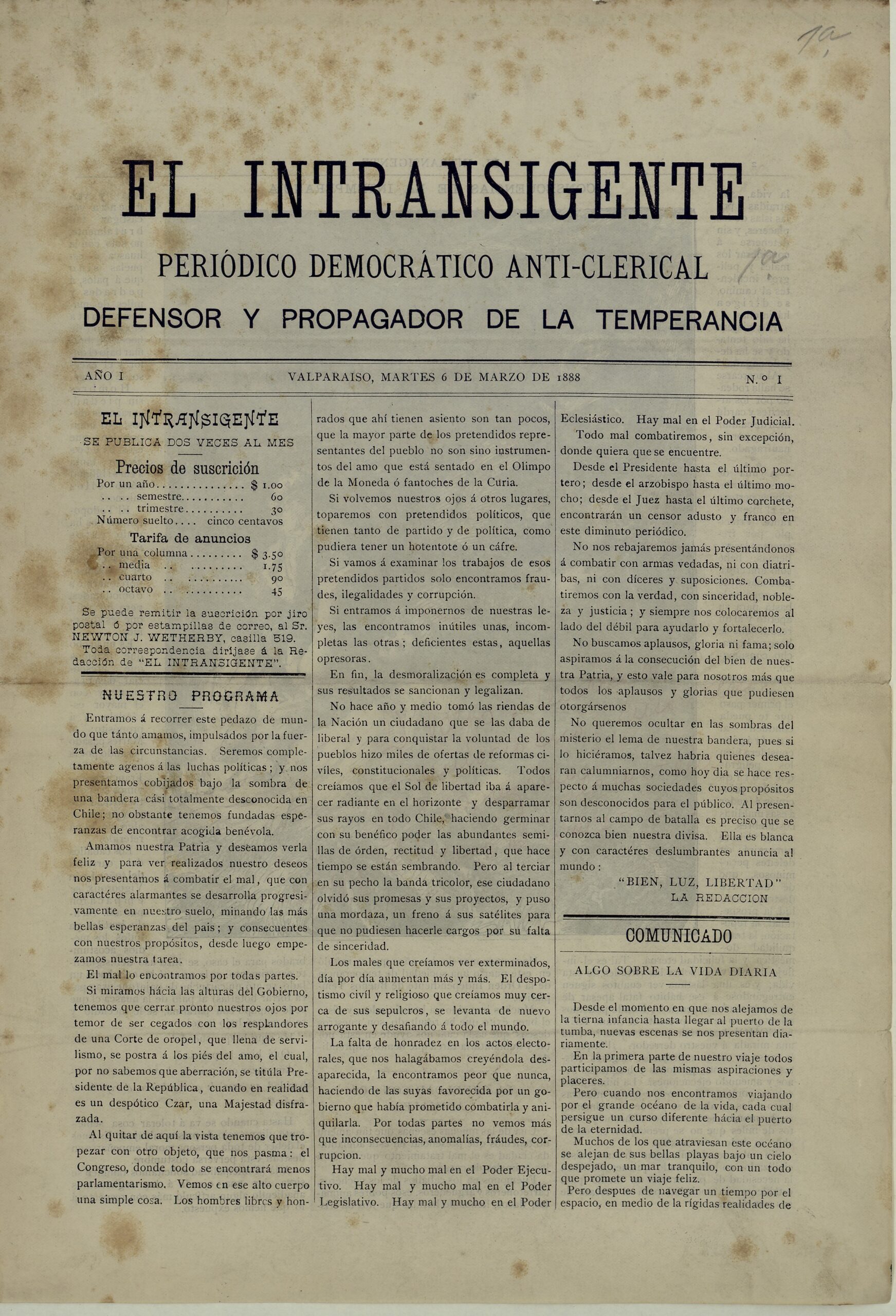

En el primer período de la historia de la prensa de mujeres identificado como “Las precursoras” (1850-1890) encontramos múltiples casos de maestras editando y escribiendo en prensa. Entre estos se encuentra Delfina María Hidalgo que ejerció como profesora en el Liceo de Niñas de Copiapó y en establecimientos de Valparaíso y Chillán. Mientras residió en Valparaíso esta profesora se desempeñó como redactora del periódico El Predicador (1886-1887) y editó el periódico La Aurora (1888-1890). Juana Adriazola se desempeñó como maestra hasta su matrimonio con José María de Casas Mujica, la pareja se dedicó a publicar una serie de periódicos noticiosos de región: El Correo (Osorno, 1879), Río Bueno (Río Bueno, 1887-1888), La Pampa (Río Bueno, 1889-1890) y La Paz (Río Bueno, 1891-1894). Leonor Urzúa fundo en 1892, junto con sus hermanas Genoveva, Susana y Deyanira, el primer Liceo de señoritas de Curicó, y con ayuda de sus alumnas imprimió La Mujer (Curicó, 1897-1898), vocero de la Academia Literaria Mercedes Marín del Solar. Un caso especial es La Mujer (Santiago, 1877) de Lucrecia Undurraga, donde escribieron Antonia Tarragó, quien fuera la primera directora en solicitar la validación de los exámenes de sus alumnas para ingresar a la universidad y Eduvigis Casanova, directora de la Escuela Superior de Niñas de Valparaíso.

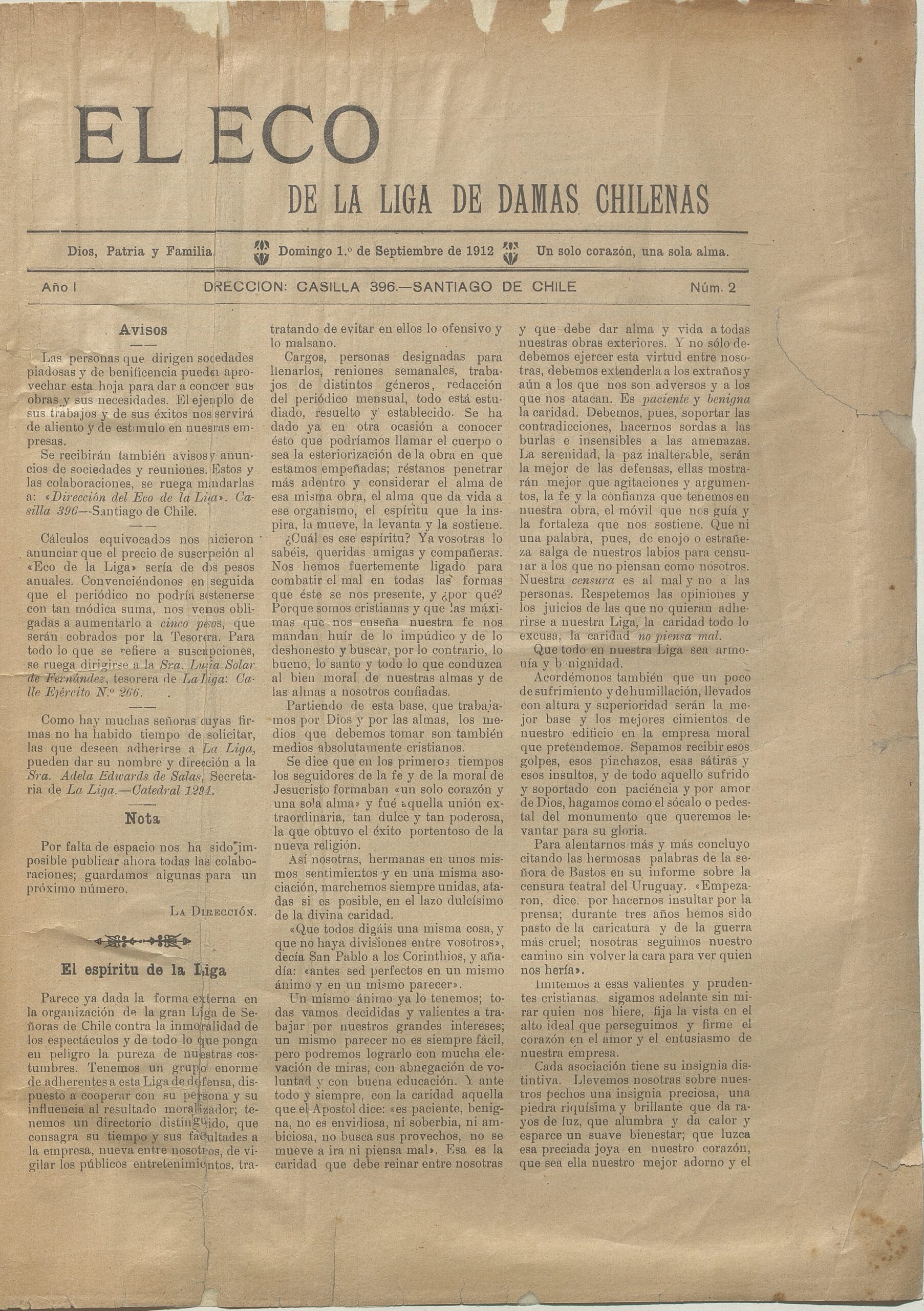

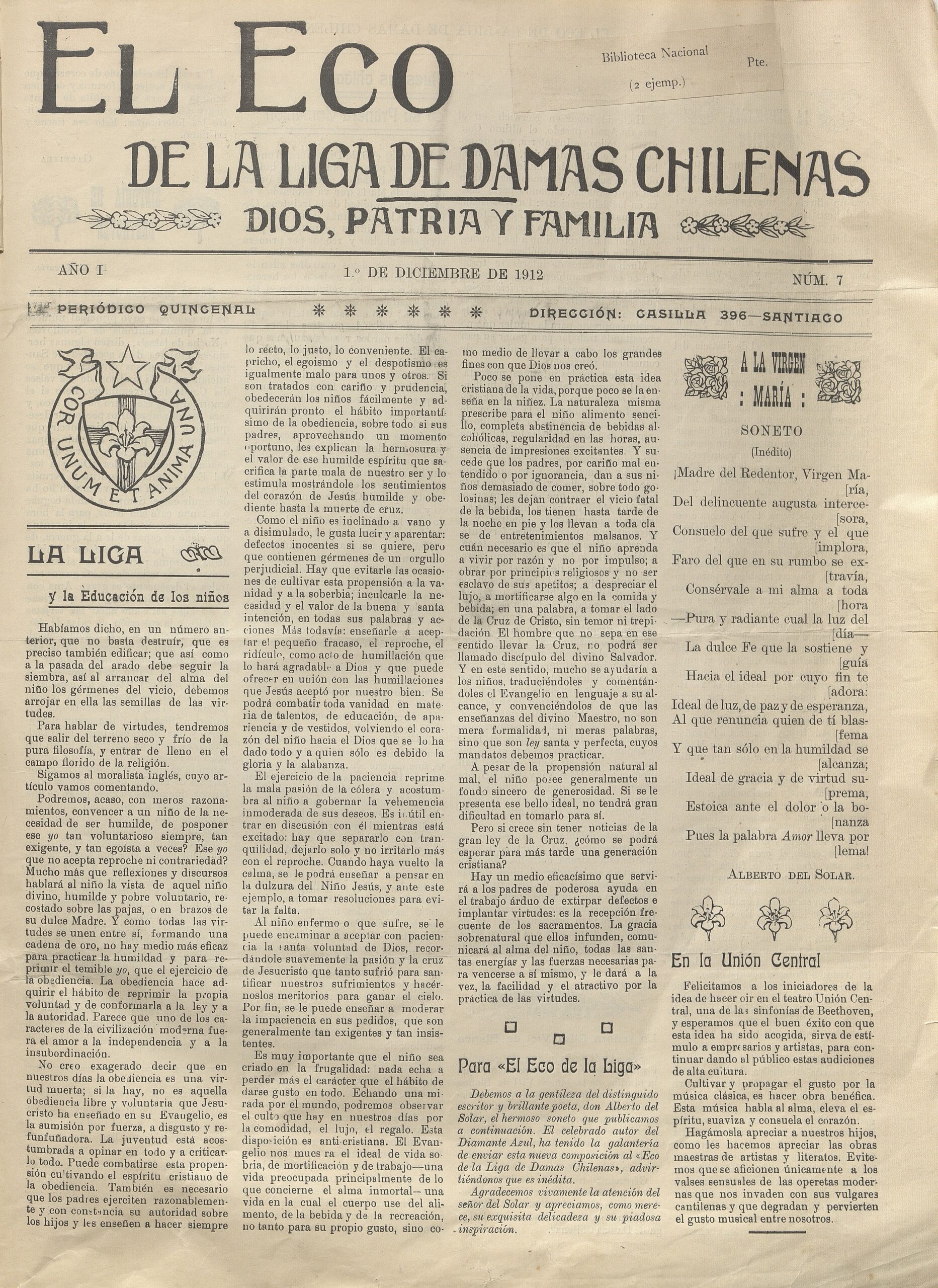

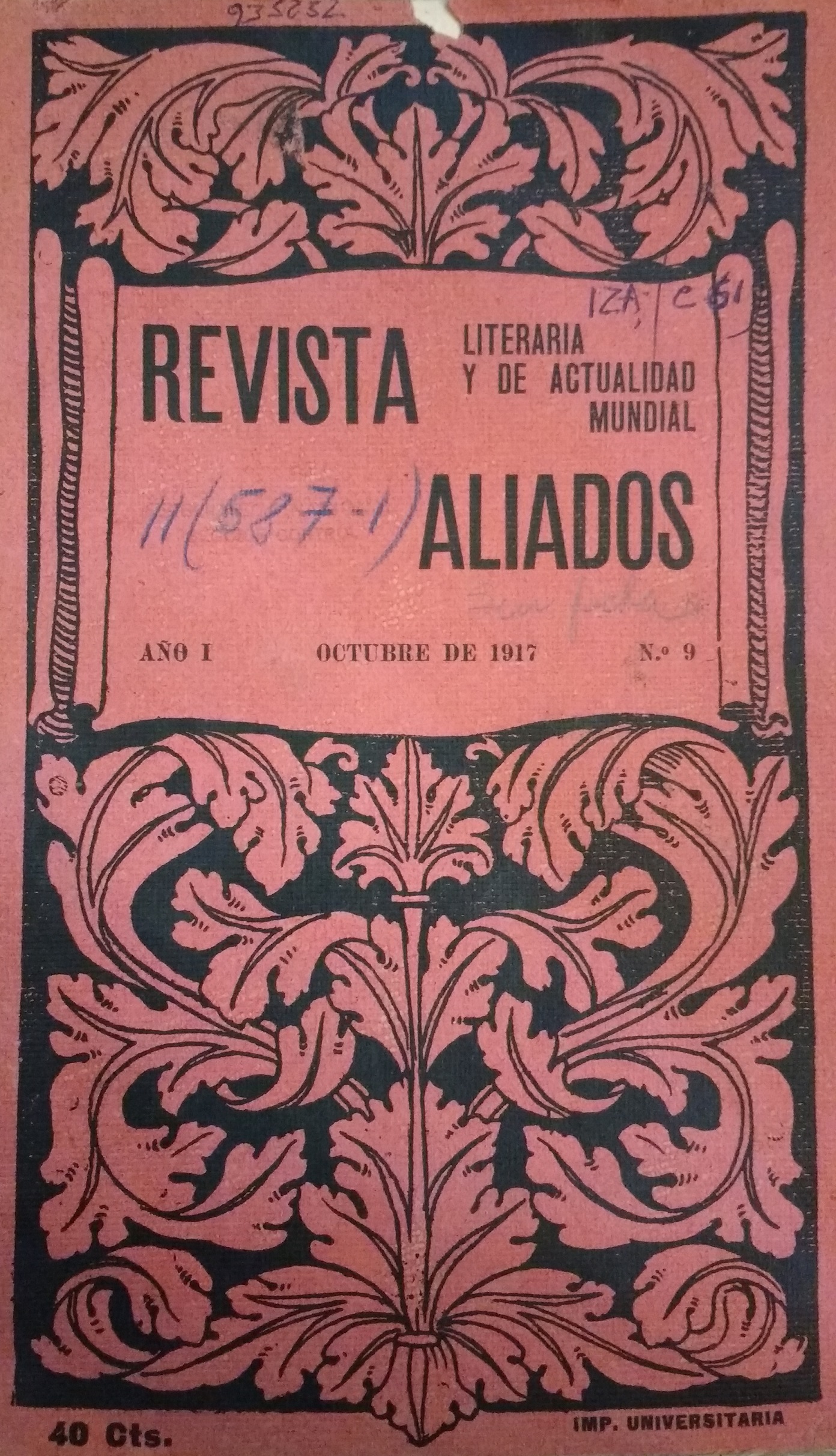

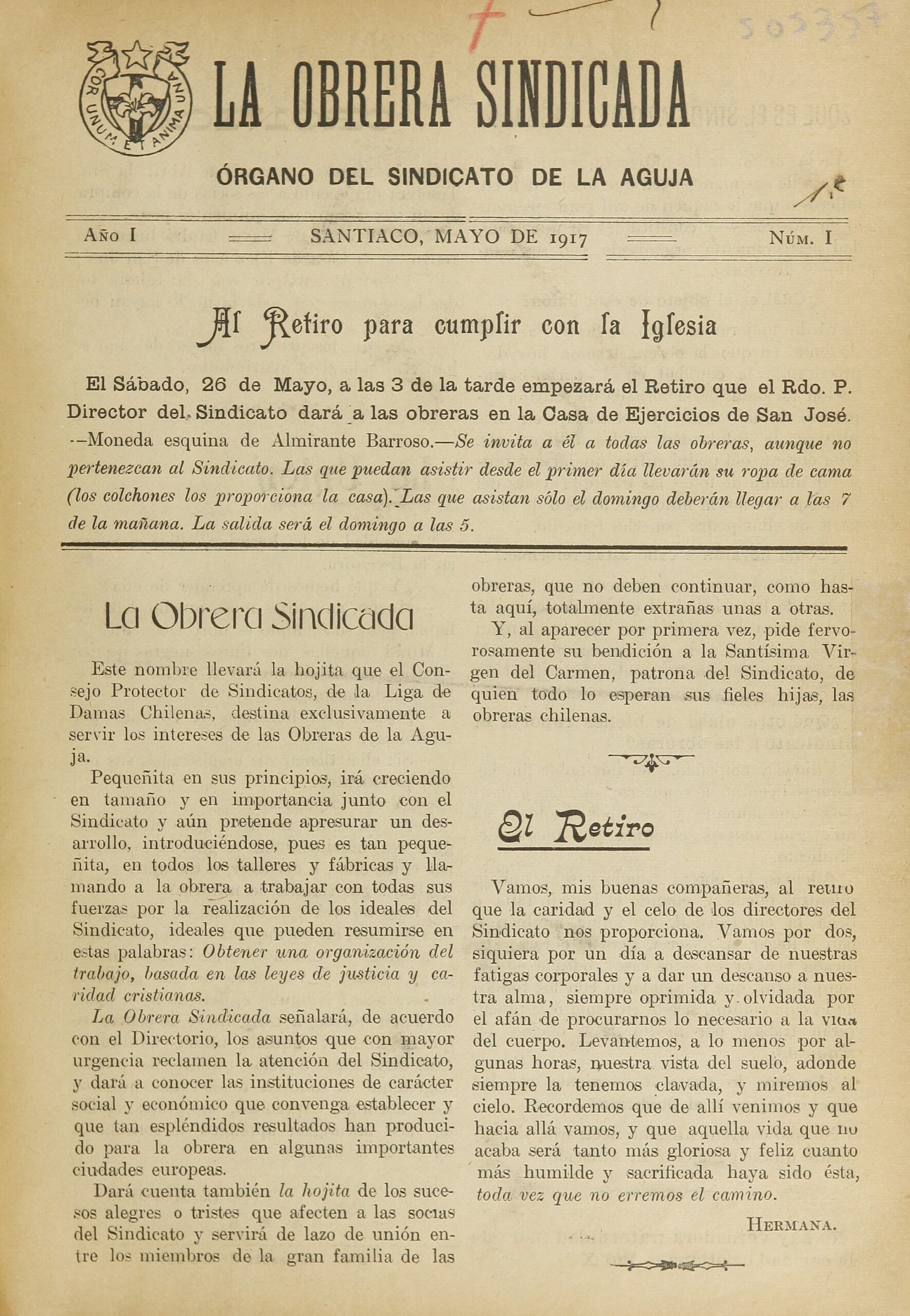

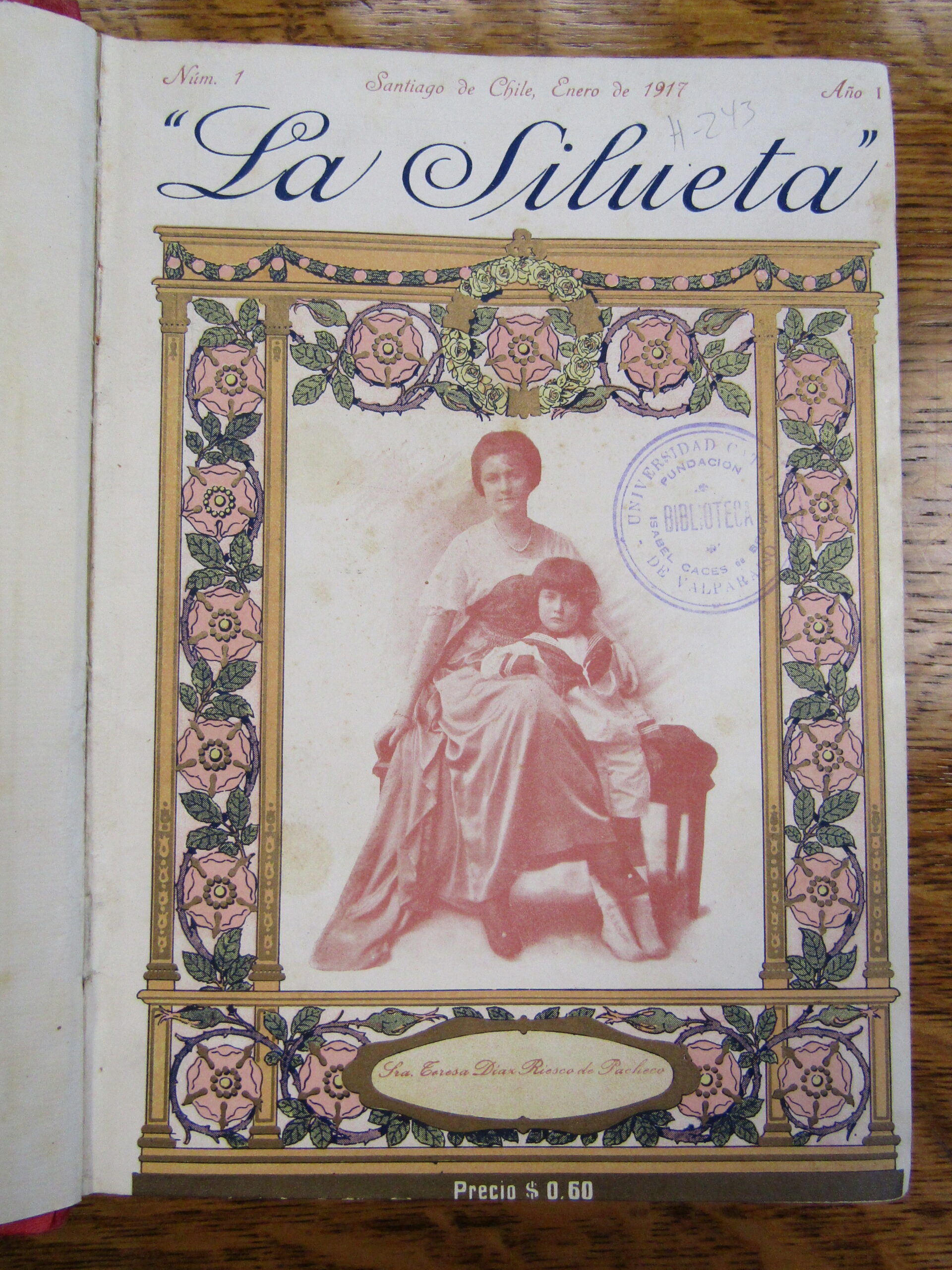

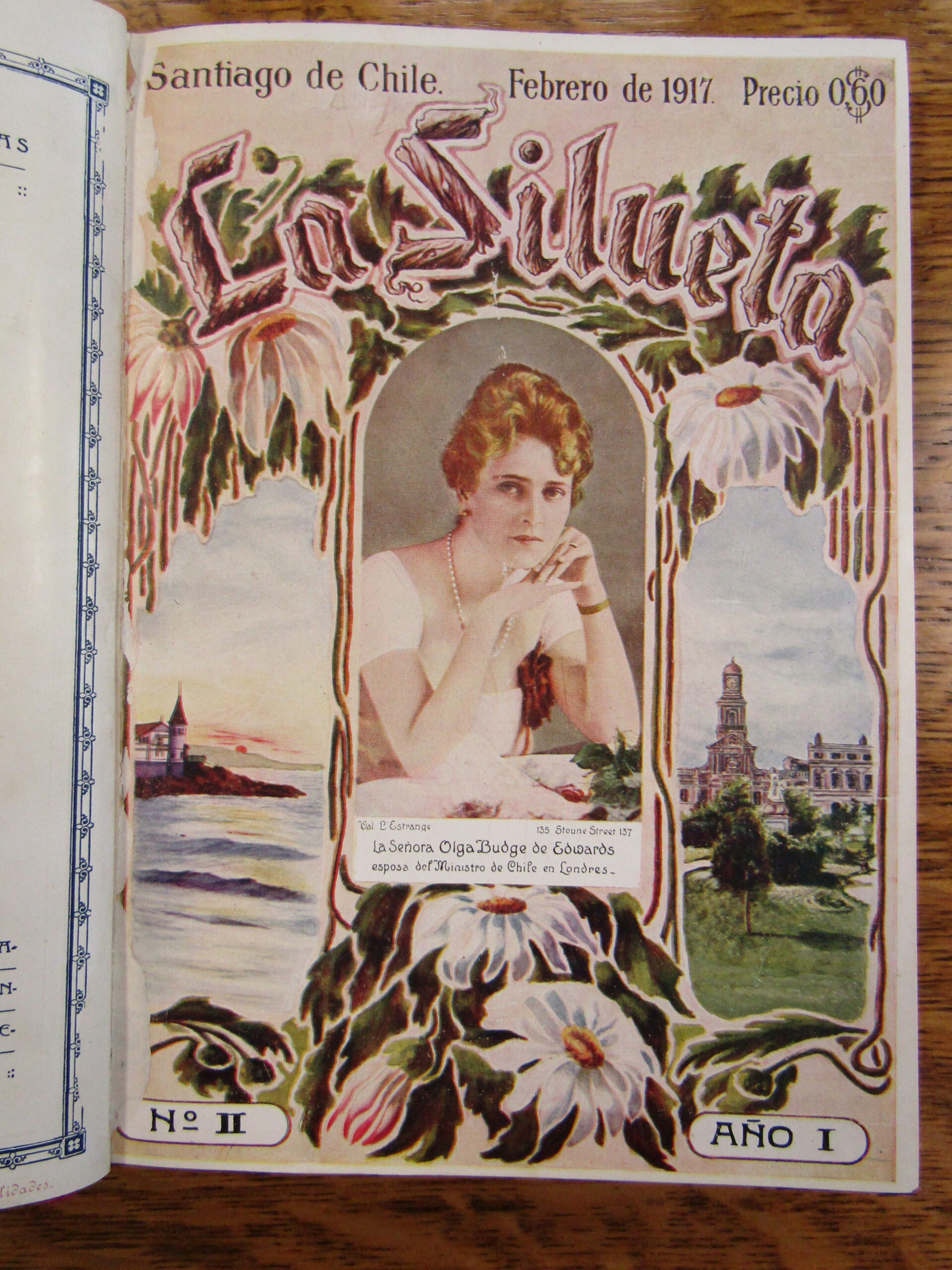

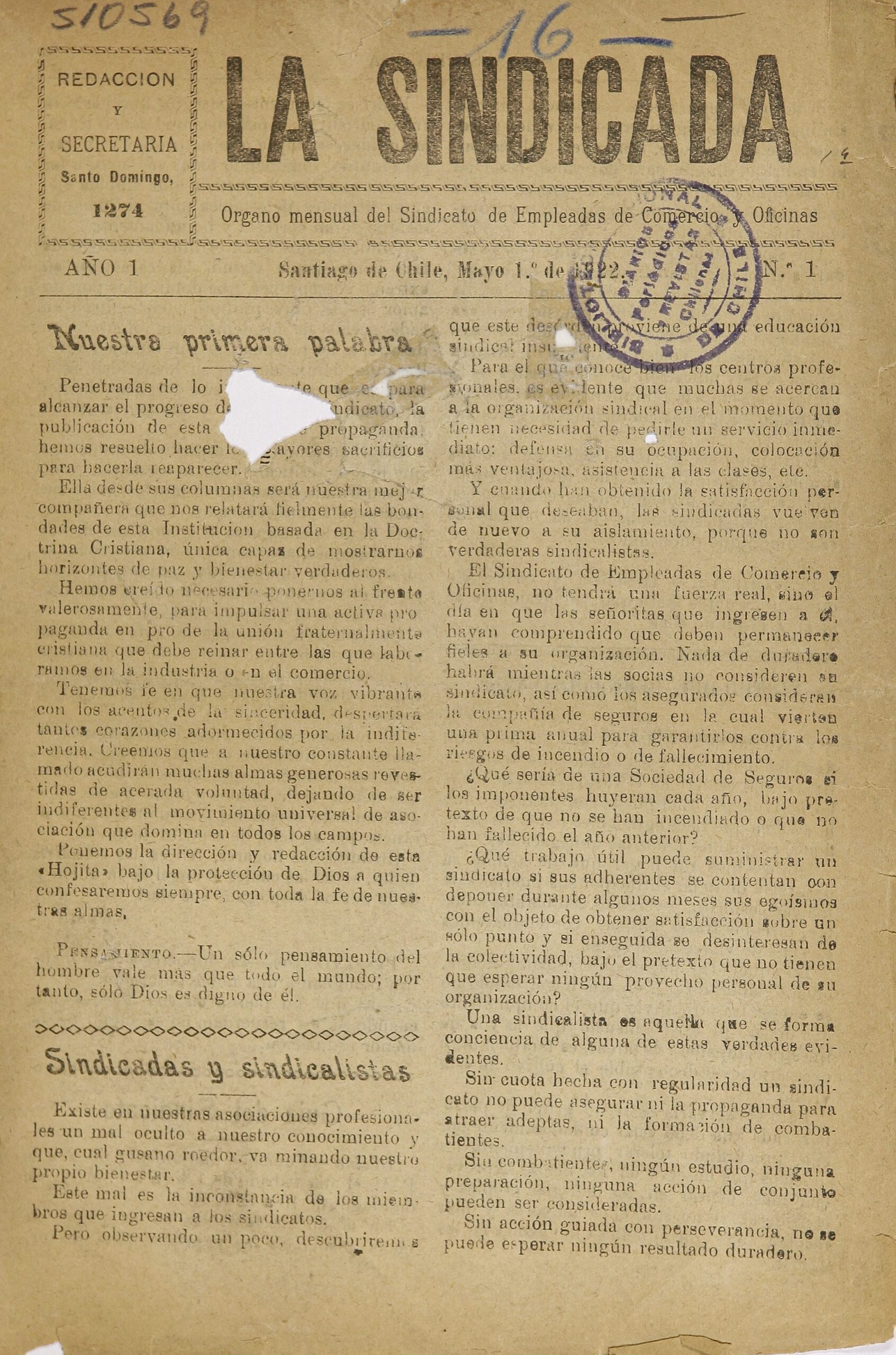

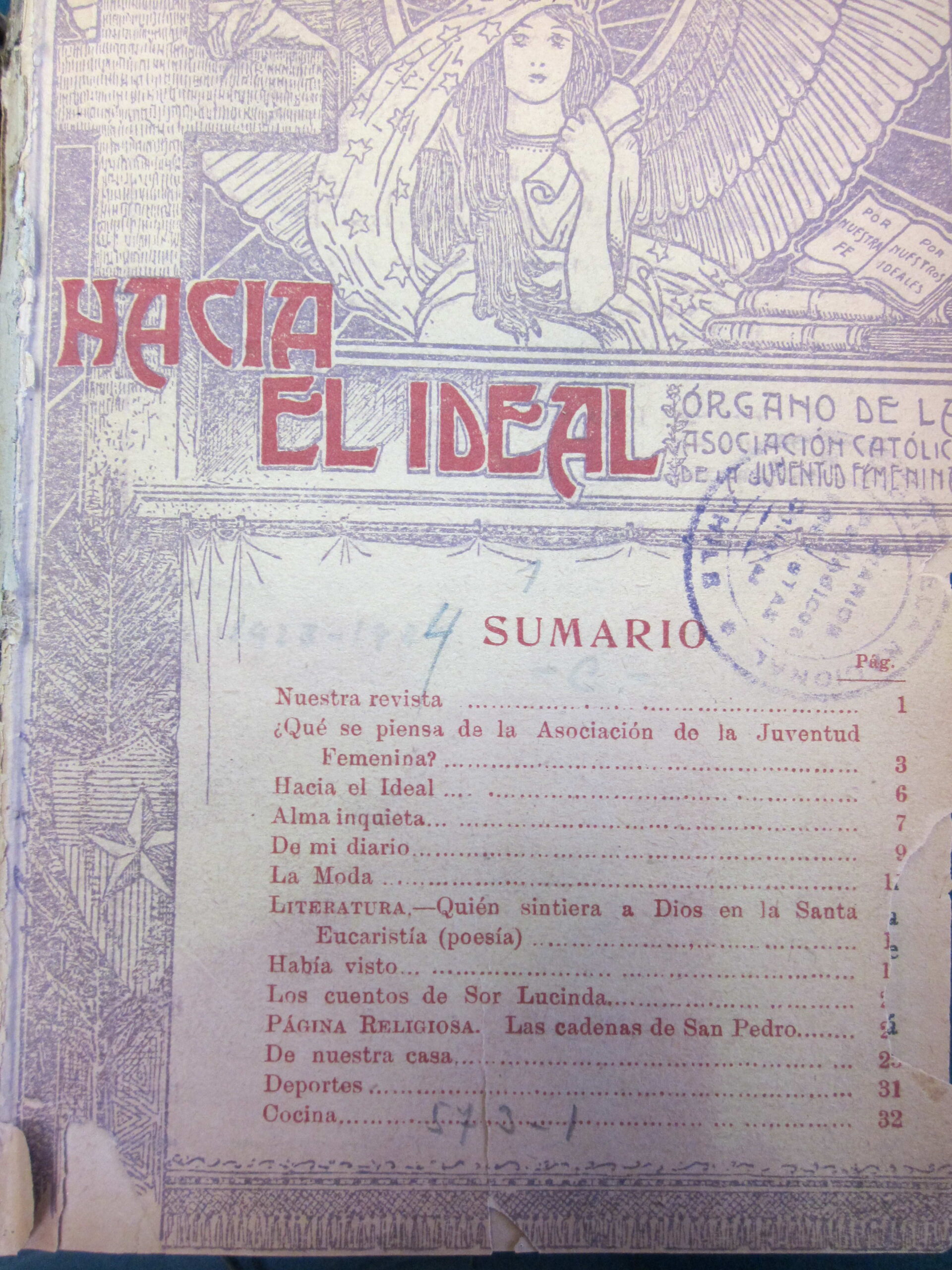

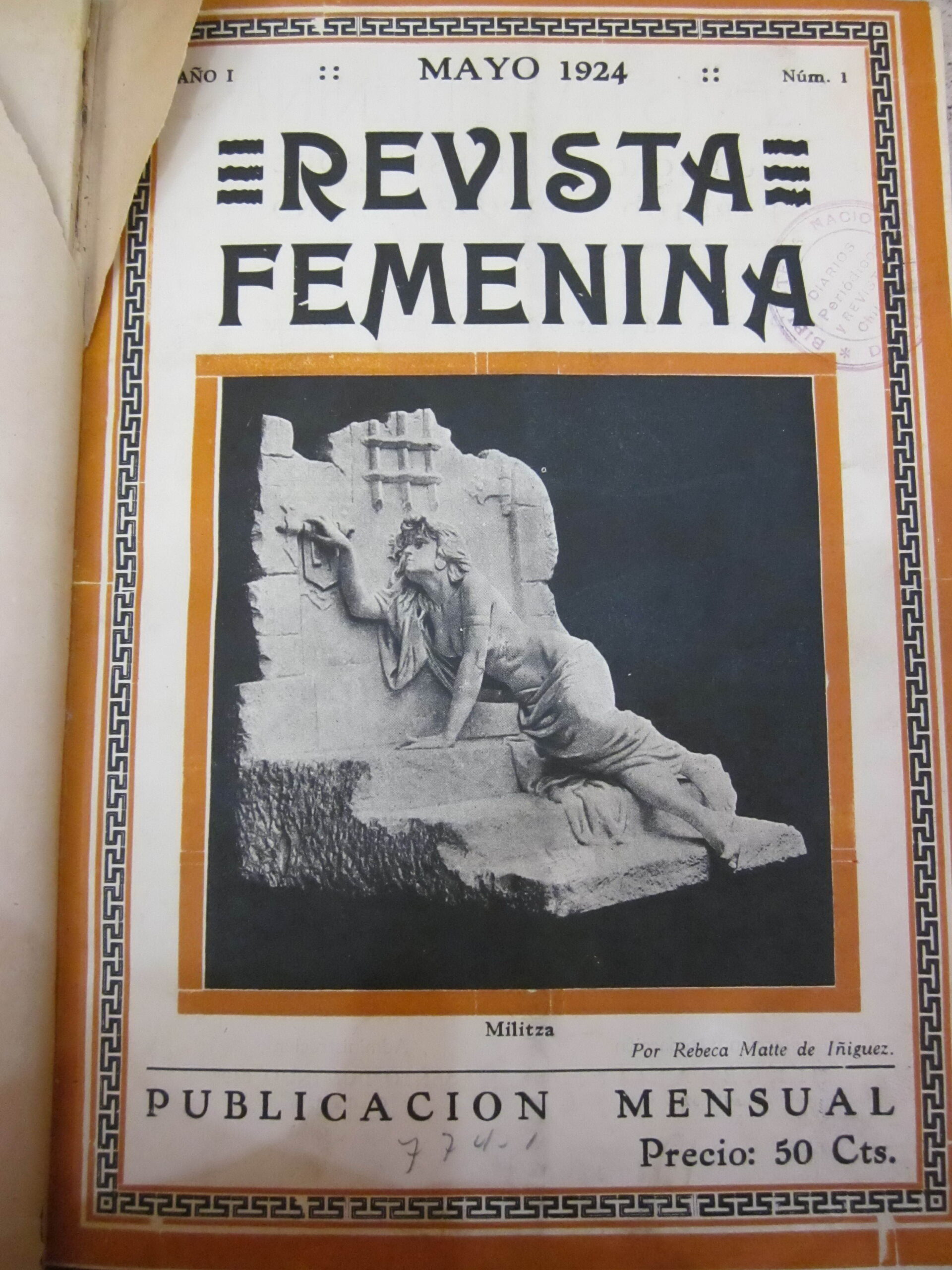

En el segundo período denominado “La explosión de las voces” (1900-1920) –en el que mujeres de diversas clases sociales, intereses y con objetivos variados desarrollaron prensa de mujeres– la educación femenina en un sentido amplio (formal, intelectual, política y cívica) se levantó como un tema de interés y demanda en estas publicaciones. En este periodo también encontramos a algunas maestras emprendiendo la publicación de periódicos de y para mujeres vinculados a establecimientos educativos: Dolores Labora, primero como alumna y después como profesora de la Escuela Profesional Superior de Mujeres, lideró la publicación de la Revista Industrial Femenina (Santiago, 1912-1914) y las profesoras Natalia Carvacho y Filomena Ramírez lo hicieron con El Esfuerzo (Santiago, 1915-1920), órgano de las exalumnas de la Escuela Normal No. 1 de Santiago.

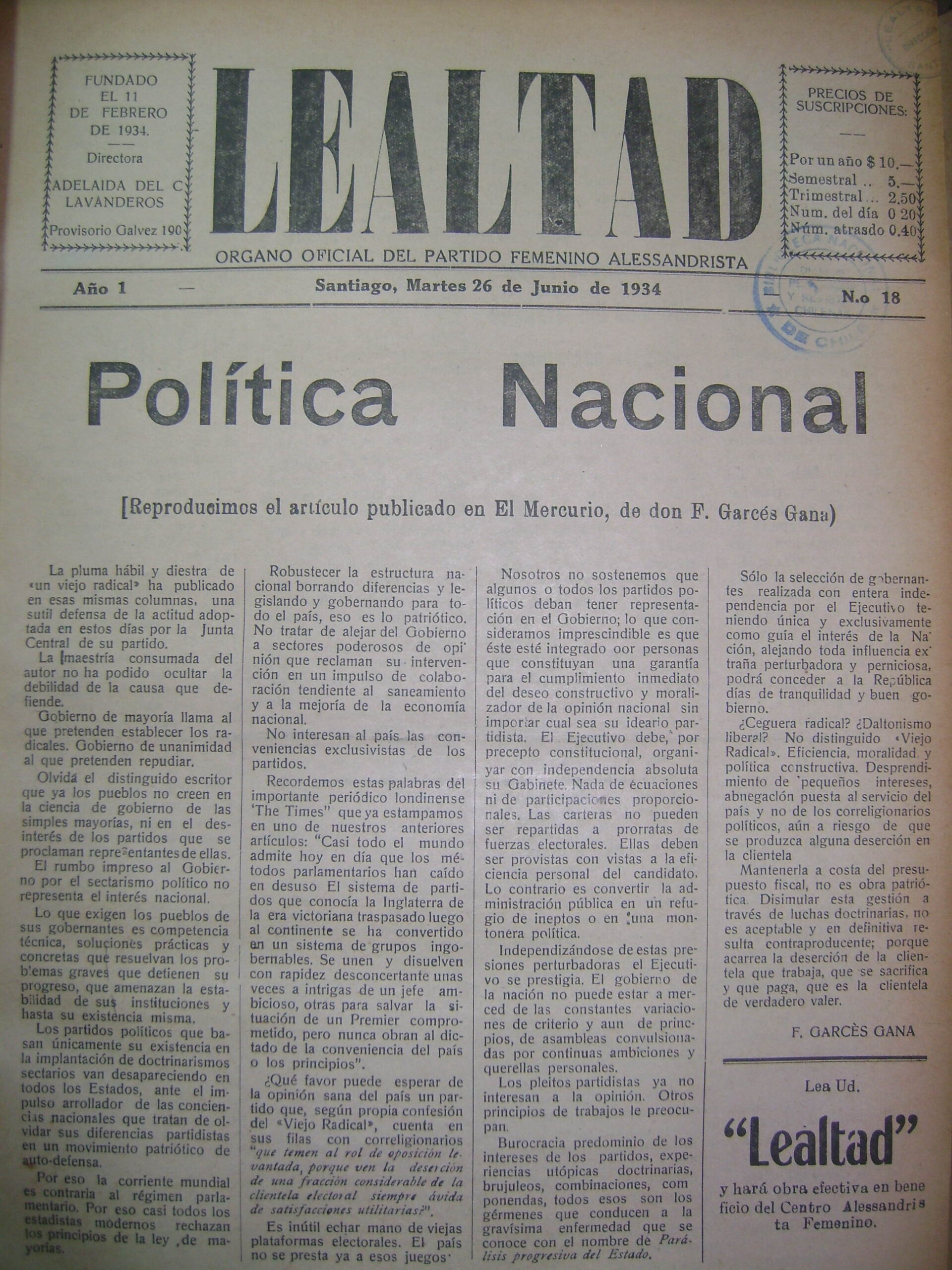

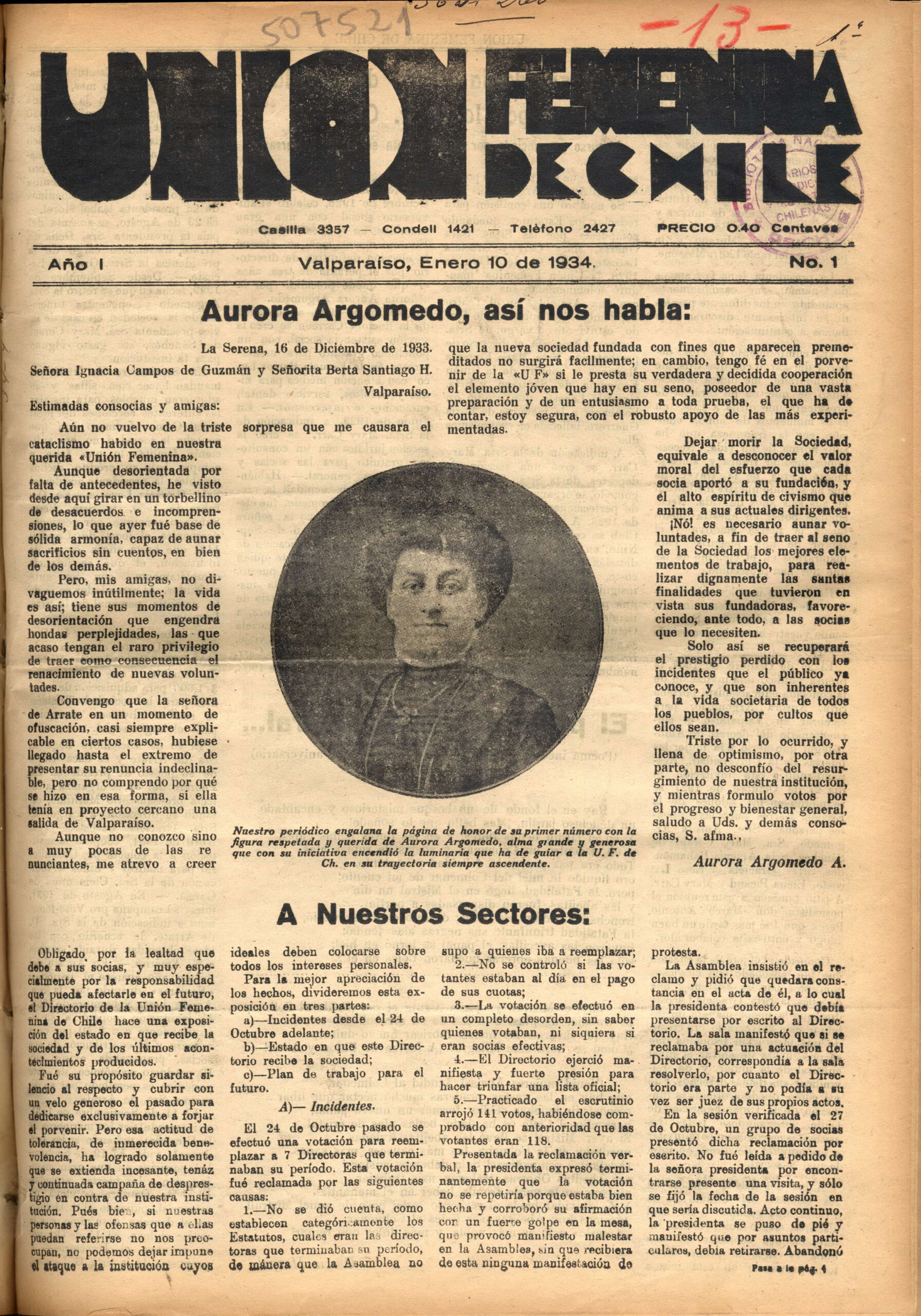

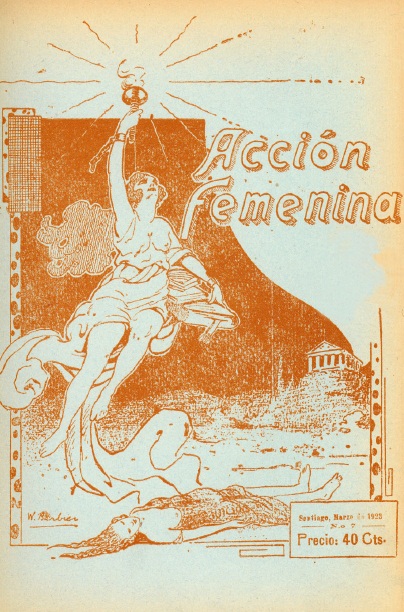

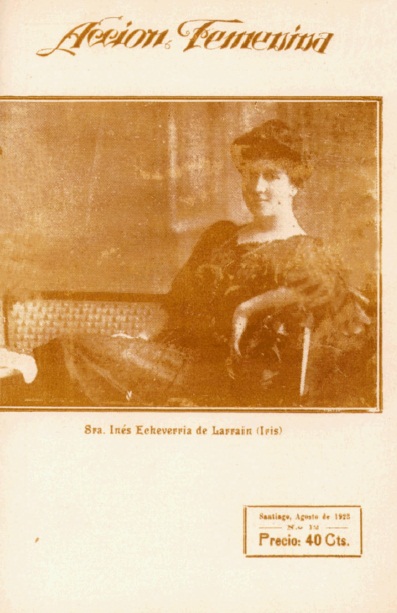

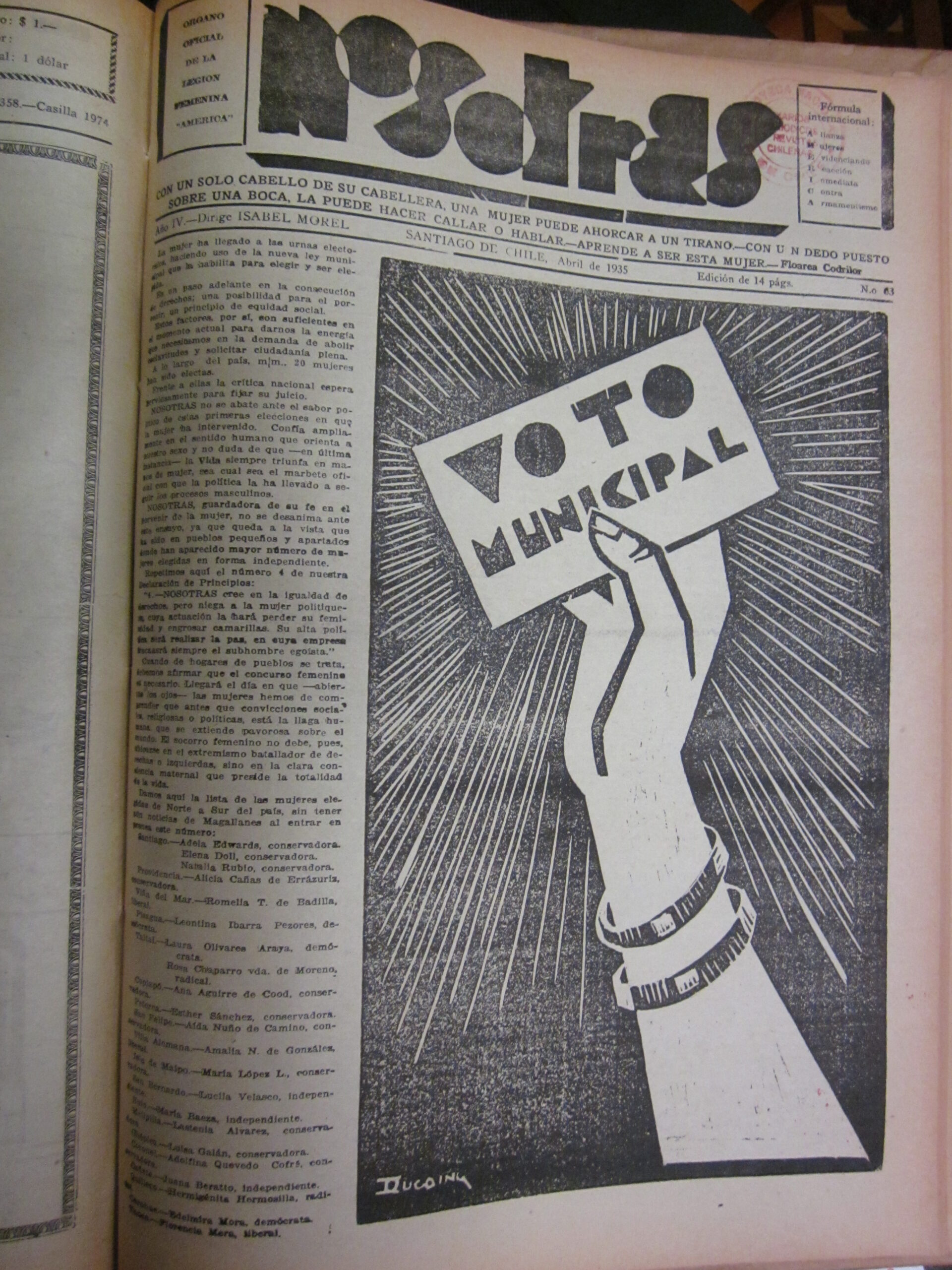

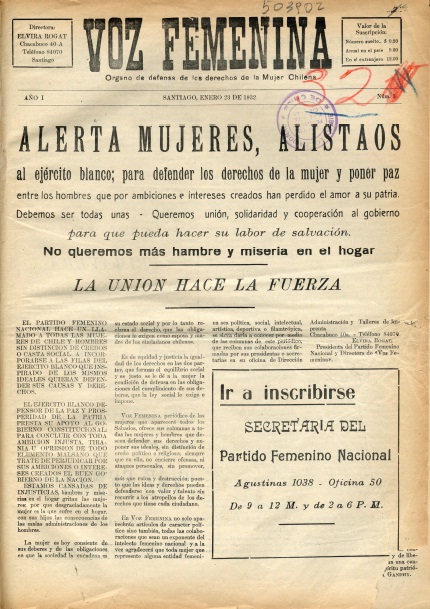

En el tercer período llamado “La emergencia de las políticas” (1930)–en el que todas las publicaciones correspondieron al tipo periódico político– las maestras participaron en los periódicos que crearon las organizaciones de mujeres para expresar sus demandas por derechos civiles y políticos. Estos son los casos de Nosotras (1931-1935) periódico dirigido por la escritora Delia Ducoing de Arrate y vocero de la Unión Femenina de Chile, organización fundada en Valparaíso por la maestra Aurora Argomedo. En 1934 reaparece la revista Acción Femenina vocero del Partido Cívico Femenino fundado en 1922, y al igual que su primera época encontramos en sus columnas los escritos de maestras – como Aída Moreno Lagos, Cleophas Torres Ormeño de Perry, Marta Palma, Gabriela Mistral y Amanda Labarca– que demandaban el reconocimiento político y social de las mujeres.

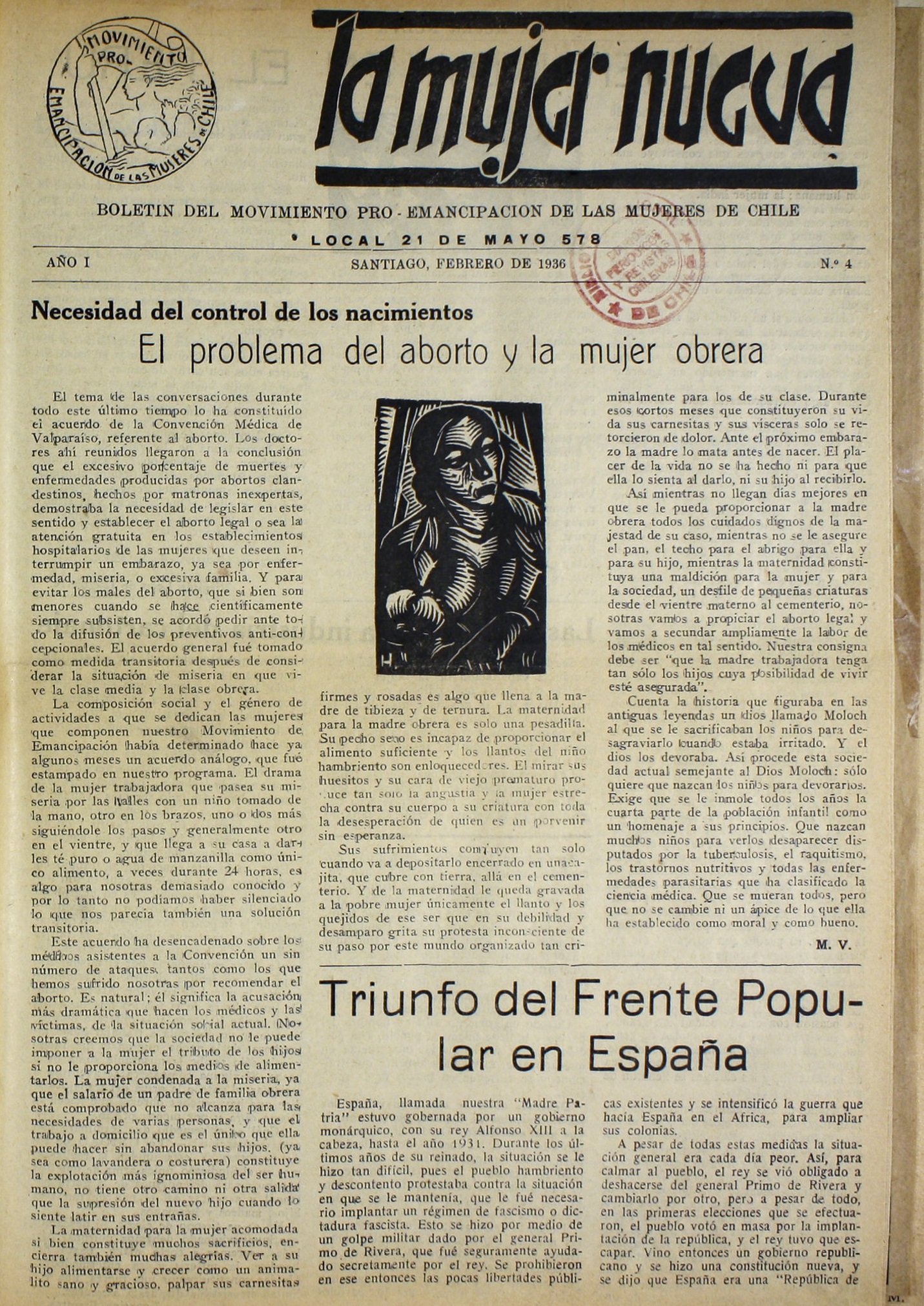

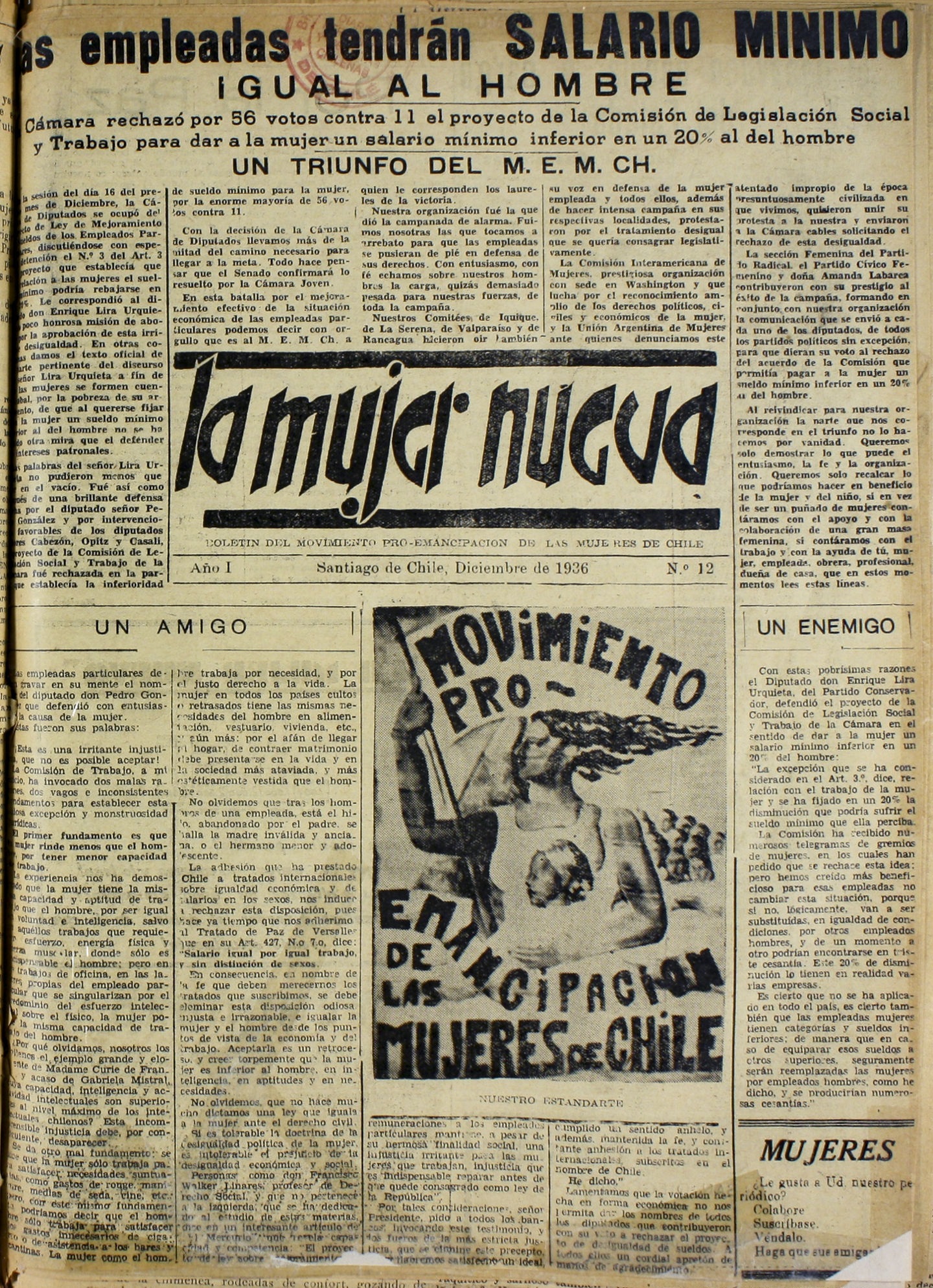

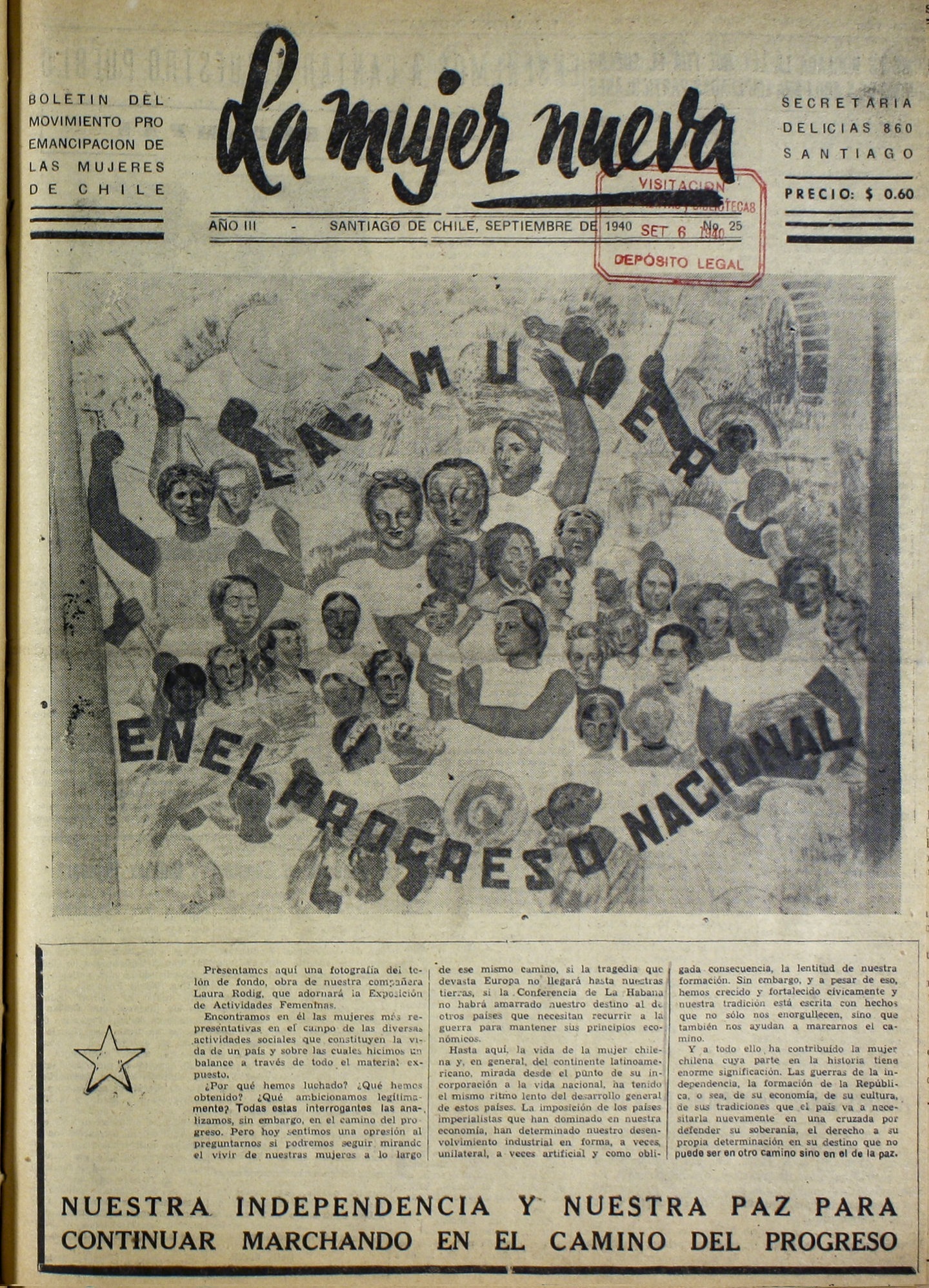

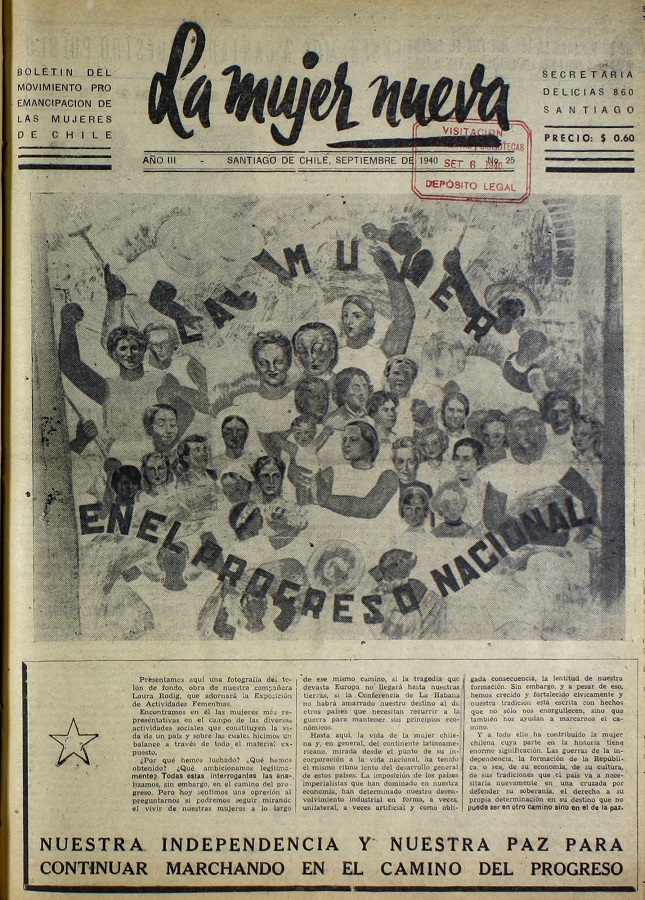

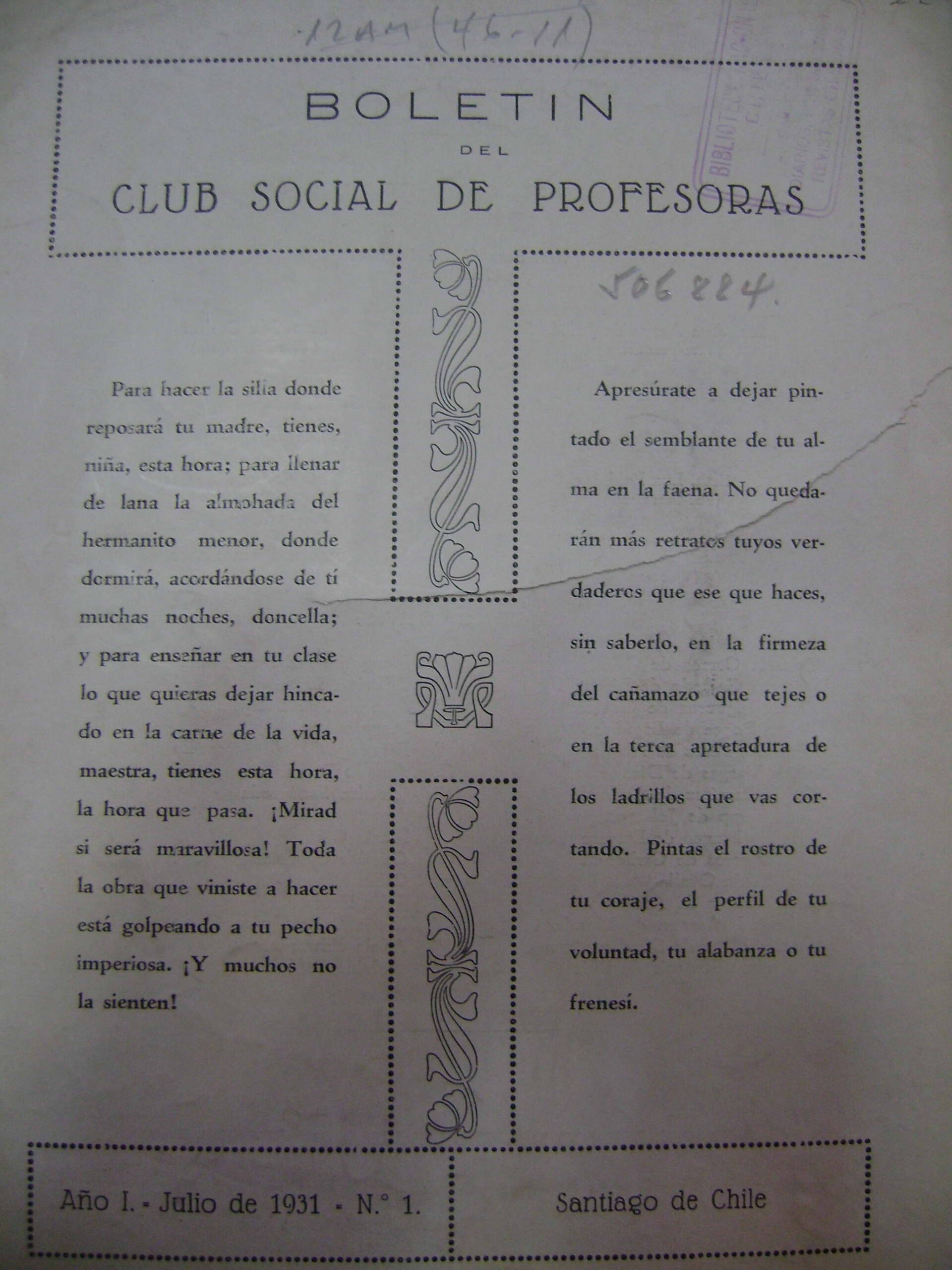

Además, está el caso de La Mujer Nueva (1935-1942) vocero del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), la más importante organización feminista de Chile, que en su carácter interclasista, democrática y pluripartidista convocó a trabajadoras, obreras, profesionales y maestras en sus filas. En La Mujer Nueva podemos encontrar numerosos escritos donde promovió el vínculo de los ámbitos de la política con el de educación y la implementación de estrategias para concretar dicho vínculo (ampliación de la educación primaria para mujeres trabajadoras, intervenciones educativas territoriales y la promoción de formas de autoeducación). Mientras que en 1931 se publicó el Boletín del Club Social de Profesoras, esta organización dirigida por Sara Guérin Elgueta buscaba la unión del magisterio femenino para velar por la educación de las mujeres.

NOTA

Para revisar la historia de la prensa de y para mujeres se recomienda visitar el sitio www.prensademujeres.cl

Este sitio reúne un extenso archivo de producciones periódicas desarrolladas por mujeres chilenas y pone a disposición del público las biografías de sus editoras.

REFERENCIAS

- Claudia Montero. Y también hicieron periódicos: Cien años de prensa de mujeres en Chile 1850-1950. Hueders, 2018.

- Claudia Montero. “Trayectorias de las editoras profesionales del fin del siglo XIX en Chile”. Estudios Filológicos, no. 64, 2019, pp. 93-112.

- Natalia Cano. “Ni sumisas ni silenciadas, propuestas sobre la educación de mujeres desde la heterogeneidad de la prensa femenina chilena, 1860-1919”. Historia social de la educación chilena, Tomo 3: Instalación, auge y caída de la reforma alemana. Chile 1880 a 1920. Estudios Finales, compilado por Benjamín Silva, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2017, pp. 250-280.

ESTUDIOS CRÍTICOS

- Claudia Montero y, Graciela Rubio, “El Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH): Desarrollo de una política integral y formas de educación popular para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, 1935-1941”. Trashumante: Revista Americana de Historia Social, no. 17, 2021, pp. 174-197.

![1877. La Mujer [editora Lucrecia Undurraga]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1877.-La-Mujer-editora-Lucrecia-Undurraga-scaled.jpg)

![1898. La Mujer [editora Leonor Urzúa Cruzat]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1898.-La-Mujer-editora-Leonor-Urzua-Cruzat-scaled.jpg)

![1891. La Paz [editora Juana Adriazola]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1891.-La-Paz-editora-Juana-Adriazola.jpg)

![1914. Revista Industrial Femenina [editora Dolores Labora]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1914.-Revista-Industrial-Femenina-editora-Dolores-Labora.jpg)

![1915. El Esfuerzo [editora Natalia Carvacho y Filomena Ramírez]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1915.-El-Esfuerzo-editora-Natalia-Carvacho-y-Filomena-Ramirez-scaled.jpg)

![1931. Nosotras [editora Isabel Morel]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1931.-Nosotras-editora-Isabel-Morel-scaled.jpg)

![1934. Acción Femenina [editoras Gladys Thein y otras]](http://vidasmaestras.cl/wp-content/uploads/2024/10/1934.-Accion-Femenina-editoras-Gladys-Thein-y-otras.jpg)